先生からひとこと

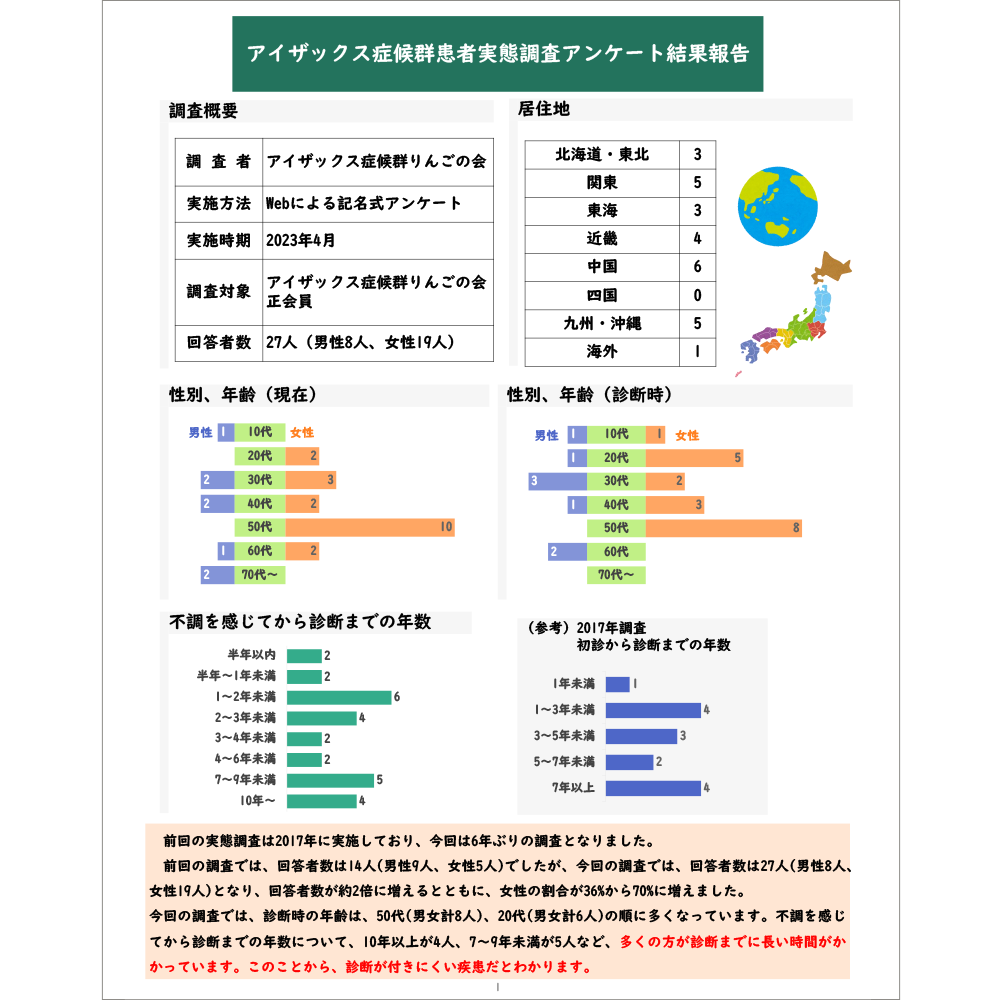

私がIsaacs症候群の患者さんに出会ったのはだいぶ若い頃です。当直中に全身の有痛性筋痙攣で救急受診された男性でした。

「一体なんだこれは!?」というのが正直なところでした。

神経内科を志す医師でも、この珍しい疾患の臨床像をリアルに想像出来る人はごく少ないのです。

りんごの会のみなさんの活動が多くの人に届き、迷える医師と患者の助けになることを願っています。

獨協医科大学 脳神経内科 教授 国分則人

アイザックス症候群に関わるきっかけとなったのは、2021年の全国調査からでした。希少疾患ならではの問題もありましたが、専門の先生方と知り合い、自分自身の視野を広げることができたと実感しております。

今は、患者視点からの臨床研究も重要視されています。りんごの会の皆さんとの交流を通して、より良い診療につなげられるよう心がけていきたいと思います。

徳島大学病院 脳神経内科 教授 松井尚子

アイザックス症候群について学ぼう

Isaacs症候群は「見えない障害」を生じる難病の一つてあり、患者さん方の悩みも尽きないと思います。 私の所属する鹿児島大学脳神経内科の心得の一つに「原因のない結果はない」という言葉があります。 「見えない障害」とうまく付き合っていくためには、「生じている結果を把握し、何が原因で、何を評価し、何を治療しているか」という視点が大事てす。 Isaacs症候群の理解を深めることで、「見えない障害」を「見える障害」に近づけ、患者さん方がよりよいQOLを得られるようにサポートしていくことが、この連載の目的です。 |

第1回

アイザックス症候群は、「末梢神経」が興奮しやすい状態になるために、持続性の筋けいれんや筋硬直が生じる疾患群です。

厚生労働省指定難病の診断基準では、①ニューロミオトニア、睡眠時も持続する四肢.躯幹の持続性筋けいれん又は筋硬直、②myokymic discharge, neuromyotonic dischargeなど筋電図で末梢神経の過剰興奮を示す所見、③抗VGKC複合体抗体が陽性(72pM以上)、④ステロイド療法やその他の免疫療法、血漿交換療法などで症状の軽減が認められることが 「主要症状・所見」とされています。診断基準の中には、他に「支持症状・所見」と 「鑑別診断」が挙げられています。今回は、「主要症状・所見」のうち①について説明します。

ニューロミオトニア、睡眠時も持続する四肢.躯幹の持続性筋けいれん又は筋硬直

筋肉がこわばったり(筋硬直)、ぴ<ぴくしたり(筋けいれん)、攣ったり(こむら返り)する原因は多彩です。脳~脊髄~末梢神経~神経筋接合部~筋肉に至る経路のどこかに 「過剰な電気興奮」が生じると、上記のような症状を認めます。アイザックス症候群は、「末梢神経」の過剰興奮が原因てあることが重要です。筋硬直、筋けいれん、筋ぴくつきを生じる疾患群とその起源についてまとめました。

| 起源 | 疾患 |

| 筋肉 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 筋強直性ジストロフィー 糖原病 |

| 関節 | 関節リウマチ リウマチ性多発筋痛症 |

| 神経筋接合部 | 薬剤性 |

| 末梢神経 | アイザックス症候群 末梢神経障害 全般 神経叢障害 全般 |

| 脊髄神経根 | 変形性脊椎症 |

| 脊髄前角細胞 | 運動ニューロン病 (筋委縮性側索硬化症・球脊髄性筋委縮症など) |

| 脊髄 | stiff-person症候群 脊髄障害 全般 |

| 大脳基底核 | ジストニア |

| 大脳皮質 | 脳梗塞、脳炎、てんかん 抗VGKC複合体関連辺縁系脳炎 |

| その他 | 線維筋通症 良性線維束収縮症候群 不安感、薬剤性 |

ニューロミオトニア」と似た言葉として、「ミオトニア」があります。どちらも筋肉が収縮した後、弛緩できずに、筋肉が硬直する現象を認めますが、その起源は異なります。ミオトニアは「筋肉」自体の過剰興奮が原因です。本来はミオトニアが本家で、ミオトニアに似ているけど、筋肉由来ではなく、末梢神経由来の所見のことを「ニューロミオトニア」 (ニューロ=神経)と呼んでいます。どちらも、手をギューっと閉じた後に、パッと開いてもらうと、手が開きにくい「把握ミオトニア」という現象を認めます。 「ミオトニア」は母指球を叩くだけて筋肉が収縮します(叩打ミオトニア)。 「ニューロミオトニア」では叩打ミオトニアが生じない点が、一応の鑑別方法になりますが、この所見のみで必ずしも100%鑑別できるわけではありません。

| ミオトニア | ニューロミオトニア | |

| 見た目 | 手をグーっと握った後、 すぐに開けない (筋硬直) | 手をグーっと握った後、 すぐに開けない (筋硬直) |

| 把握ミオトニア (グーっと手を握る) | 〇 | 〇 |

| 叩打ミオトニア (筋肉を叩く) | 〇 | × |

| 興奮性亢進 | 筋肉由来 | 末梢運動神経由来 |

| 針筋電図 | ミオトニア放電 | ニューロミオトニア放電 クランプ放電 ミオキミア放電 線維束性収縮電位 |

診断においては、アイザックス症候群に特徴的な所見だけでなく、同じような症状を認める疾患をできるだけ除外することも必要です(除外診断)。繰り返しになりますが、 「末梢神経由来の過剰興奮」を証明することがポイントです。しかしながら、臨床症状・所見のみでは、どこに由来するか判断困難なため、「客観的な」評価方法として針筋電図検査が重視されています。

「筋肉由来のミオトニア」と「末梢神経由来のニューロミオトニア」は、それぞれ特徴的な針筋電図所見を呈しますので、鑑別は可能です(針筋電図検査については、次回以降にご説明します)。最近では、超音波検査による筋肉の 「動き」を診断に用いることもありますが、あくまで「動き」の評価であり、「起源」の評価ではありませんので、解釈には注意が必要です。

今回は、アイザックス症候群の主要症状は「末梢神経の過剰興奮」が原因であることを説明しました。次回は、診断に欠かせない針筋電図検査について説明予定です。

第2回

りんごの会のみなさん、こんにちは。前回は、アイザックス症候群の主要症状は「末梢神経由来の過剰興奮」が原因てあることを説明しました。今回は「末梢神経由来の過剰興奮」を客観的に確認する電気生理検査法について説明します。詳しく記載すると、膨大な量になるので、シンプルに書きたいと思います。

手足の中を通る末梢神経は電気て情報を伝えています。脊髄にある神経細胞(脊髄前角細胞)が「興奮」すると、末梢神経を通して電気信号が手足の先へと伝わっていき、最終的に筋肉が動きます。この過程では筋肉上でも電気信号が生じます。通常、筋肉を動かさなければ、電気信号は生じません。末梢神経由来の過剰興奮性を評価する方法として、1)針筋電図、2)神経伝導検査(特にF波検査)があります。

針筋電図

「針」筋電図という名のとおり、筋肉に細い針を刺します。細いとは言っても針なので少し痛みはあります。医師・患者ともに緊張して力んでしまうと、より痛みが強くなりますので、両者ともリラックスすることが大事です。てきるだけ症状がある筋肉を選びますが、針を刺しにくい筋肉もあるため、必ずしも全ての筋肉で検査できるわけではありません。通常は、いくつかの筋肉で検査します。調べる筋肉の数によりますが、時間は20~30分程度です。針を刺すため、若干出血します(筋肉は血液が豊富です)。検査後数日は違和感がありますが、自然と改善します。検査当日は入浴しても構いません。ちなみに、負担額は1つの筋肉につき960円(3割負担の場合)です。

針筋電図は、

①筋肉を動かさない状態で、勝手に生じる異常な電気信号があるか、

②筋肉を少し動かした状態で生じる電気信号の状態はどうか、の評価を行います。

アイザックス症候群は「末梢神経が過剰に興奮しやすい」状態ですが、末梢神経や筋肉の構造自体は問題ありません。

この場合は、①の筋肉を動かさない状態において「末梢神経が勝手に興奮している所見」の評価が重要です。

一般的に神経細胞の興奮は、「興奮させる信号」と「興奮しないようにする信号」のバランスが影響します。どちらの信号が強いかで興奮するかしないかが決まります。末梢神経が立て続けに興奮してしまうと、筋肉の動きの調整がうまくできなくなるため、アクセルとブレーキをともに踏んている感じてす。アイザックス症候群はカリウムチャネルが関係する病気です。カリウムチャネルは神経が興奮しすぎないように働いていますので、アイザックス症候群では「末梢神経が興奮しやすい状態」に傾いています。

何らかの理由で神経がより興奮しやすい状態になると、神経は勝手に「パチッと」興奮することがあります(発火)。電気ケーブルの途中が「パチッと」なるイメージてす。末梢神経の途中が発火すると、その神経がつながっている筋肉まて電気信号が伝わります。針筋電図では、その電気信号を評価します。この電気信号が1発の場合、「線維束収縮電位fasciculation potential」と呼び、皮膚の一部がピクピクと動くことがあります。

「同じ電気信号」が数発連発する場合を「ミオキミア放電 myokymic discharge」の場合、皮膚がブルブルっと動くことがあります。

もっと高頻度に「同じ電気信号」がダーツと連発する(1秒間に数百回くらい)場合を「ニューロミオトニア放電neuromyotonic discharge」と呼びます。この状態では痛みを伴う筋硬直になることがあります。アイザックス症候群の別名を「ニューロミオトニア」と呼びますが、ニューロミオトニア放電レベルの所見はなかなか経験しません。

これらの所見は末梢神経興奮の「発火頻度の違い」によります 。

これらの波形て大事なことは、「同じ形」の波形が連続して生じていることてす。力が入っている場合は、異なる波形の組み合わせになります。

筋肉を動かさない状態で、これらの所見が認められれば、「末梢神経」由来の過剰興奮性の証拠になり、アイザックス症候群らしくなります。ただし、アイザックス症候群に限った所見ではなく、末梢神経障害が生じる他の疾患ても生じる可能性がありますので診断基準の他の項目と合わせて考える必要があります。

針筋電図の②筋肉を少し動かした状態て生じる電気信号の評価は、アイザックス症候群では原則正常てすが、他の疾患を除外するためには必要てす。診断基準では、他の疾患を「除外」することが必須です。

神経伝導検査(特にF波)

診断基準では、針筋電図での末梢神経過剰興奮所見のみ挙げられていますが、神経伝導検査という検査でも、末梢神経過剰興奮を確認できる場合があります。

神経伝導検査は、末梢神経を電気で刺激して、電気信号が筋肉まで伝わる過程を評価します。この際に電気信号が、何度も伝わる現象が記録されることがあります(遅発放電afterdischarge) 。一度生じた興奮が抑えきれずに、何度も興奮してしまう訳です。特にF波という検査で確認できることが多いてす。ただし、遅発放電はスティッフ・パーソン症候群やミオトニア症候群などの他疾患だけでなく、電気刺激に対して力みやすい状態の人でも認められるため、注意が必要です。ここでも「総合的に考える」ことが大事です。

調べる神経の数によりますが、負担額は最大3,750円(3割負担の場合)です。

(参考)鑑別すべき疾患の一つてあるスティッフ・パーソン症候群は、「中枢神経」の抑制に関わる自己抗体が陽性で、 「中枢神経」の過剰興奮を生じます(アイザックス症候群は「末梢神経」の過剰興奮です)。

超音波検査

近年では、超音波検査で筋肉の動き自体を観察し、診断の補助にすることがあります。非侵襲的で、繰り返し検査できます。また針筋電図で評価しにくい筋肉の評価にも有用です。しかしながら、針筋電図より特異性が低い(末梢神経由来の過剰興奮性の証明とは言い切れない)点には注意が必要です。

このように、針筋電図検査で「末梢神経由来の過剰興奮」を確認することは、アイザックス症候群診断の最も大事な項目です。一方、鹿児島大学の検討では、抗VGKC複合体抗体陽性アイザックス症候群のうち、筋電図異常(末梢神経過剰興奮所見)を認めたのは約半数に過ぎませんでした。

筋電図異常を認めなくても、アイザックス症候群ではないとは言えないのが実情です。ただし、同じような症状を認める「他の疾患」と区別するためには不可欠てす。

また診断基準のprobable以上(指定難病医療費助成対象)を満たすかどうかは、針筋電図所見と免疫療法への反応性次第という結果でした。通常、高額あるいは高負担な免疫療法を試みる際は、自覚症状だけてなく、客観的な異常所見(針筋電図検査あるいは抗VGKC複合体抗体)を確認しておくことが望ましいてす。この点でも、現状では針筋電図検査が欠かせません。正確な針筋電図診断には結構な経験が必要です。日本臨床神経生理学会のHPには、各都道府県の専門医・指導医(筋電図・神経伝導分野)が掲載されていますので、参考にしてください。

次回は、抗VGKC複合体抗体とその関連疾患の広がりについて説明予定てす。

第3回

りんごの会のみなさん、こんにちは。これまで、アイザックス症候群の主要症状は「末梢神経由来の過剰興奮」が原因であること(第1回)「末梢神経由来の過剰興奮」を客観的に確認す電気生理検査(針筋電図)が大事であること(第2回)を取り上げてきました。今回は、その原因と考えられている自己抗体について説明します。

体の中では、神経は電気で情報を伝えています。電気が流れるかどうかは、神経を「興奮」させる機能と「抑制」させる機能とのバランスで成り立っており、興奮させる機能が優位になると、電気が流れます。反対に抑制させる機能が優位になると、電気は流れません。

「興奮」させる機能は主にNa+電流が、「抑制」させる機能は主にK+電流が担ってます。アイザックス症候群の末梢神経が過剰に興奮しやすい状態は、K+電流が低下することで生じています。

神経にあるK+電流が流れる「通り道」のことを「電位依存性K+チャネル(VGKC)」と呼びます。

アイザックス症候群は、VGKC機能を障害する自己抗体(抗VGKC複合体抗体)が誤って産生されてしまう自己免疫疾患の一つです。

抗VGKC複合体抗体(RIA法)は必ずしも全例で陽性にならず、臨床症状・電気生理所見が揃っている症例においても、陽性率は30%程度に留まります。また、アイザックス症候群以外の疾患でも陽性となることがあり、結果解釈が難しいこともあります。

抗VGKC複合体抗体に含まれる自己抗体の中には、特定の病気と関連するものが分かってきています。例えば、抗LGI-1抗体は自己免疫性辺縁系脳炎の原因の一つであり、抗CASPR2抗体はNorvan症候群という病気の原因とされています。自己免疫性辺縁系脳炎(抗LGI-1抗体)は脳(中枢神経)の過剰興奮を、またNorvan症候群(抗CASPR2抗体)は脳と末梢神経両方の過剰興奮を生じます。一部のアイザックス症候群では、抗CASPR2抗体が陽性となる方がおられます。

指定難病診断基準には、RIA法による抗体確認の項目がありますが、現在、RIA法による抗体測定は日本国内で行われていません。抗LGI-1抗体と抗CASPR2抗体は商用外注検査(保険未収載)で測定可能ですが、多くのアイザックス症候群では、どちらも陰性であることが多いです。アイザックス症候群において、末梢神経が過剰に興奮している場所は、末梢神経の端(神経終末部)と考えられています。おそらく、神経終末部においてVGKCに影響している何らかの蛋白に対する自己抗体が存在すると推測されます。

自己抗体が陽性かどうかに頼りたくなるかもしれませんが、今の症状が「末梢神経過剩興奮」に由来しているかを確認することの方が大切です。このことは対症療法を行う際の薬剤の選択に関わってきます。次回は治療について説明予定です。

第4回

りんごの会のみなさん、こんにちは。今回は、Isaacs症候群の治療について説明していきます。

Isaacs症候群は希少疾患であり、コントロールを対象とした臨床試験の報告はありません。そのため、他の自己免疫性神経筋疾患に準じた治療を試みることが一般的です。いずれの治療も保険適応外使用になりますので、主治医の先生は頭を悩ませて、工夫しながら、用いているのが現状です(Isaacs症候群に限らず、他の神経免疫疾患も同様です)。

治療には大きく分けて3つあります。

① 末梢神経過剰興奮を抑える対症療法

② 免疫を抑制することで、抗VGKC複合体抗体産生を抑える治療

③ 血中の抗VGKC複合体抗体を除去する血漿浄化療法です。

末梢神経興奮性を抑える薬

Isaacs症候群は末梢神経の興奮性を抑えるカリウムチャネルが、自己抗体(抗VGKC複合体抗体)によって障害されることで、末梢神経が興奮しやすくなる病気です。理屈では、カリウムチャネルの機能を回復させるとよい気がしますが、カリウムは心臓にも影響するため、カリウムチャネルに直接影響する薬剤は副作用の懸念から使えません。

神経の興奮は、主にナトリウム(興奮に関わる)とカリウム(抑制に関わる)のバランスで成り立っています。そのため、次の方法としてナトリウムチャネルを抑制する薬剤を用います。

ナトリウムチャネルを抑える薬は、不整脈やてんかんの治療薬として、昔からよく用いられており、歴史があります。薬価が低いこともメリットです。

例:メキシレチン、カルバマゼピン、アレビアチン、ガバペンチン、プレガバリンなど。

一方で、中枢神経に作用するジアゼパムは無効とされています。

抗VGKC複合体抗体産生を抑える治療

免疫介在性疾患という側面から、ステロイド内服あるいはステロイドパルス療法が行われています。コストが低い点、神経内科では使い慣れている点が、よく用いられる理由です。一方で、ステロイドの長期大量使用は、骨粗鬆症や糖尿病、高血圧など多彩な副反応を生じてしまうことが問題となります。内服ではプレドニゾロン、プレドニンなど、点滴ではソル・メドロール(メチルプレドニゾロン)などを用います。

長期的な自己抗体産生抑制効果やステロイド使用量を減らすことを目的として、免疫抑制剤を併用することがあります。現在、他の自己免疫性疾患では、ステロイド長期使用による弊害を減らすために、ステロイド使用は短期間かつ最小限に留める流れになってきており。Isaacs症候群にも言えることです。どの免疫抑制剤が良いかのデータはありませんが、経験的にアザチオプリン、シクロスポリンなどが用いられます。効果が出るまでに数カ月は要しますので、あくまで長期的な効果とステロイド減量を期待して併用します。

また、他の神経免疫疾患では、免疫グロブリン大量静注療法を用いることがありますが、Isaacs症候群では増悪するという報告もあり、一定の見解は得られていません。免疫グロブリン製剤は献血で提供していただいた血液から作られます。保険適応外かつ非常にコストが高い点がデメリットです。免疫グロブリン投与後は、体内で徐々に分解されていきますので、効果は一時的です。

血漿浄化療法

血液中に存在する抗VGKC複合体抗体を除去する治療法です。いくつか種類がありますが、詳細はりんごの会会報(第6号p7~p8)を参照してください。自己抗体は絶えず産生し続けると考えられますので、免疫グロブリン大量静注療法同様に効果は一時的です。

その他

対症療法として、筋弛緩薬、鎮痛薬、漢方薬、リハビリテーションなどを組み合わせて、症状緩和を目指していきます。

まとめ

現状では、希少疾患であるIsaacs症候群個別の保険適応を得ることはかなりハードルが高くなります。効果、副作用、コストなどのバランスを考慮し、多剤内服に陥らないような配慮も必要です。担当医の先生は色々と悩みながら、ベターと考える治療法を選択してQOL改善を試みているのが実際のところです。

免疫抑制剤に少量ステロイド内服や対症療法を基本として、症状悪化時にステロイドパルスや免疫グロブリン大量静注療法や血漿浄化療法を組み合わせる方法が一般的です。他の自己免疫疾患と同様に完治させることは難しいのですが、ある程度症状をコントロールしながら、できることを少しずつ増やし、社会生活を営めることを目指します。